us

Hier stand bis 1990 das ehemalige Spital von Pfronten

Es war eine Sozialstation, in der kranke Pilger versorgt und alte Leute gepflegt wurden. 1473 gestiftet, befand sich das Haus ursprünglich in Pfronten-Ried, in hoch-wassergefährdetem Gebiet. Durch die Stiftung von zwei frommen Frauen konnte später hier, an diesem Platz, ein Holzhaus als Ständerbohlenbau errichtet werden. Im 19. Jahrhundert verlor die Einrichtung langsam den Stifterwillen und sank zum Armenhaus herab. Die Gemeinde besorgte nur noch die notwendigsten Reparaturen, so dass das Gebäude zum Schandfleck im Ortsbild wurde. Nach langen Bemühungen gelang es engagierten Pfrontener das Haus vor dem Abbruch zu retten.

Geschichte des Spitals, im Volksmund später

auch Armenhaus genannt

1473 Stiftung einer Herberge für durchziehende Fremde durch die

Bewohner von Pfronten-Ried. Das Haus, Elendenherberge oder

Seelhaus genannt, stand ursprünglich im hochwasserge-

fährdetem Gebiet auf der linken Vils-Seite

16. Jh. Verlegung des Hauses auf das andere Vilsufer in die Nähe des

Gasthofs Adler und der St. Leonhards-Kapelle. Die Stiftung wird

durch einen sog. Spitalpfleger verwaltet, der zeitweise hier auch

wohnt.

17./18. Jh. Die Stiftungsgelder bleiben so gering, dass sich das Spital nicht

selbst tragen kann. Notwendige Reparaturen bezahlt die Pfarr-

gemeinde Pfronten. 1703 wird eine neue Haustüre eingesetzt

(Jahreszahl im Türstock).

Der Spitaler ist bisweilen auch Wegmacher, Totengräber,

Gemeindediener oder Ortsgendarm.

bis 1803 Besitz der Pfarrgemeinde Pfronten.

ab 1803 Das Haus, nun im Besitz der politischen Gemeinde, wird von ihr

als Armenhaus genutzt und verkommt zusehends.

1945 Im Armenhaus werden Flüchtlinge und sozial Schwache

untergebracht.

ab 1977 Das unansehnliche Gebäude soll abgerissen werden. Denkmal-

schützer fordern den Erhalt des historischen Ständerbaues.

1982 Bei einer Bürgerversammlung stimmt eine Zweidrittelmehrheit

gegen die Sanierung und damit für den Abbruch.

nach Der Heimatverein mit seinem damaligen Vorsitzenden Pius Lotter

1982 sowie mehrere Vereine engagierten sich für den Erhalt des

Hauses. Die Erfolgsaussichen schienen aber aussichtslos. Erst als

Philipp Trenkle und seine Mitarbeiter den Verputz auf der Ost-

und Südseite abgeschlagen hatten und ein eindrucksvoller und

uralter Ständerbohlenbau zum Vorschein kam, drehte sich die

Stimmung zugunsten des Erhalts.

Der Zimmermeister Vincent Bachmann aus Schleching hatte

schon Erfahrung mit Transferrierung von alten Holzhäusern.

Seine Stellungnahme führte dazu, daß das Denkmalamt von

seiner Position abrückte, nach der eine Sanierung nur bezuschußt

werden kann, wenn das Gebäude an seiner ursprünglichen Stelle

bleibt. Somit konnte eine Versetzung des Gebäudes in Betracht

gezogen werden. Der neue Standort wurde durch die Verhand-

lungen des damaligen Bürgermeisters Franz Berktold mit dem

Eigentümerpaar Blum vom „Kreuzbräu-Stüble“ möglich.

Ab 1990 Nach Plänen von Architekt Walter Böck ließ die Gemeinde Pfronten

alle Teile des Hauses durch die Firma Bach abtragen und auf dem

durch eine Betonschale verstärkten Ziegelgewölbe des ehemaligen

Bierkellers der Kreuzwirtschaft wiederaufrichten. Teile, die nicht

mehr repariert werden konnten, wurden von den Zimmerern

fachgerecht ergänzt. Bis auf die Tür zwischen Küche und Gaden

stammen alle Türen im Hausinneren aus dem Umbau des alten

Pfarrhofs in Pfronten-Berg. Der schwarze achelofen kommt aus

dem Haus Nr. 202 (Kusse) in Pfronten-Ried. Vom Abbruch des

Mesnerhauses Nr. 180 in Berg konnten Fußboden und Eckbank in

der Stube Wiederverwendung finden. Nach dem letzten Original

fertigte die Schreinerei Schneider die Sprossenfenster und

Fensterläden an, die Beschläge wurden von der Schlosserei

Trenkle geschmiedet oder ergänzt. Eine alte Stubendecke und die

feuerhemmenden Eichentüren im Keller baute die Firma Rottach

ein. Die Treppen mit ihren Geländern schreinerte die Firma Abröll.

Eine Besonderheit ist die dunkle Balkendecke in der heutigen

Küche, sie kam nach dem Täferausbau im Haus Nr. 175 (Lipple),

Pfronten-Berg, zum Vorschein. Die vom Heimatverein ausgebaute

Täferung in der Stube überlebte die Einlagerung im damals noch

bewohnten Armenhaus allerdings nicht, sie wurde in den Öfen

verheizt…

Eine Besonderheit stellt das schmale Fenster mit Blick zur

Haustür dar, so konnte der Spitaler die Ankommenden in

Augenschein nehmen. Das gesamte Haus ist deshalb im Wohnteil

breiter gebaut - in Pfronten sonst nicht üblich.

1995 Übergabe des an die Öffentlichkeit.

Aus dem „Armenhaus“ ist nun ein „Heimathaus“ geworden.

Die Gemeindebücherei findet dort eine neue Heimat, ebenso

die heimatkundliche Sammlung der Gemeinde Pfronten. In der

stimmungsvollen Stube im Erdgeschoss finden heute standes-

amtliche Trauungen statt. Der Eiskeller wurde saniert, bekam

eine Lüftung, Fußbodenheizung, WC-Anlagen sowie einen

Nebenraum und wird heute für kulturelle Veranstaltungen

genutzt. Für die Fahnen der Vereine wurde ein Raum mit

eigenem Eingang von Süden her geschaffen.

Zusammen mit der Villa Goldonkel und St. Nikolaus dürfte es

heute das meistfotographierte Motiv von Pfronten sein.

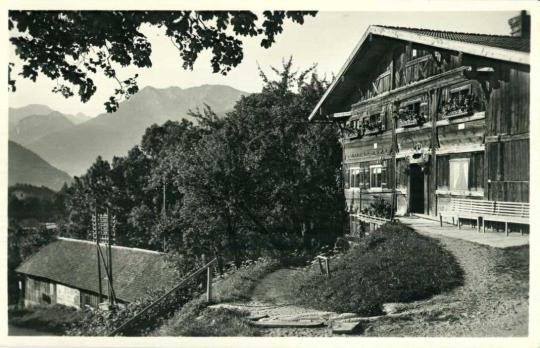

Das ehemalige Armenhaus am alten Standort

(von Nordwest, Foto: Erwin Reiter)

(von Südost nach der Freilegung 1979, Foto: Heimatverein)

Das neue Heimathaus mit Villa Goldonkel und Pfarrkirche

Der neue Standort des Armenhauses in Pfronten-Berg (Ansicht des neuen Standortes vor der Versetzung)

Rechts im Bild die Villa Goldonkel, links unten der alte Bierkeller, auf dessen Gewölbe das Haus gesetzt wurde.

(Foto: Julian Knacker, Heimatverein Pfronten)

Was ist ein Ständerbohlenbau ?

Armenhaus nach dem Abschlagen des Verputzes, es kam ein perfekter Ständerbohlen- bau zum Vorschein.

Der Ständerbohlenbau oder Bohlenständerbau ist eine seit dem 15. Jahrhundert im süddeutschen Raum und in der Schweiz weit verbreitete Holzbauweise. Es handelt sich dabei um einen Vorläufer des oberdeutschen Fachwerks.

Ständerbohlenbauweise ist auch im Haus- und Kirchenbau skanidnavischer und baltischer Länder weit verbreitet und wird dort häufig Stabbau genannt.

Konstruktionsschema der Ständerbohlenwand

Bei dieser Bauweise werden senkrechte Ständer in weitem Abstand auf einer Schwelle eingezapft. Zwischen den Ständern werden senkrecht nebeneinander- oder waagerecht übereinandergeschichtete, armdicke Bohlen eingefügt und durch Nuten oder Falze gesichert. Nach oben werden Ständer und Bohlen mit einem (oftmals verdoppelten) Rahmholz (Rähm) abgeschlossen. Schräge, eingeblattete Bänder oder Schwerter verbessern die Steifigkeit der Wand. Sind die eingefügten Bohlen ebenso stark wie die Ständer, spricht man auch von einem ausgeblocktem Ständerbau.

Die Ständer können mehrere Stockwerke umfassen. Deshalb trat die Bauweise auch bei Kirchen, Schulen, Herrschaftshäusern und Vierseithöfen auf. Bei fachkundiger Ausführung und passender Dachkonstruktion sind Ständerbohlen-Gebäude sehr stabil und haltbar, viele sind bis heute erhalten.

In der Schweiz ist diese Bauweise auch unter dem Namen Fleckbau bekannt. Die einzelnen Flecken sind die horizontal zwischen den Ständern eingenuteten Bohlen. (Quelle: Beitrag Ständerbohlenbau in wikipedia)